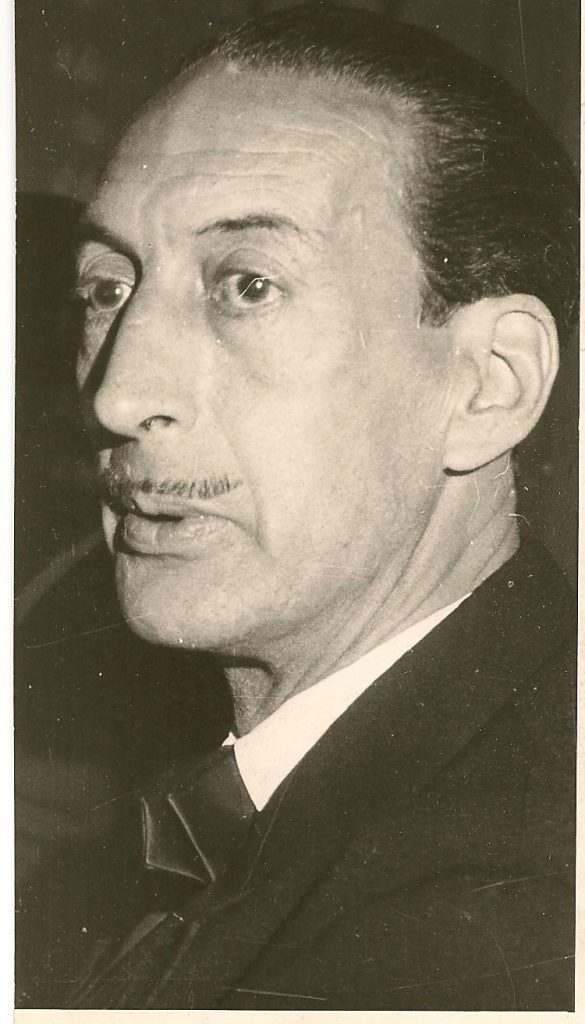

(César González-Ruano de Garrastazu de la Sota)

Madrid 22-02-1903 / Madrid 15‑12‑1965

Uno de los nombres más destacados del periodismo y la literatura españolas en buena parte del siglo XX. Articulista, ensayista, poeta, novelista, cuentista, entrevistador, crítico literario… su vinculación a Cuenca fue firme y duradera a partir de los años 50 y hasta poco antes de su muerte. Como poeta, empezó a ser conocido desde muy joven, relacionado con el movimiento ultraísta, pero con el paso del tiempo, su personalidad poética se ha ido desdibujando (no es injusto señalar que fue un poeta menor) como tampoco alcanzó especial nivel en el terreno de la novela. Pero donde González Ruano obtiene una dimensión excelsa, incluso con una progresiva revalorización al paso del tiempo, es como articulista excepcional y como escritor memorialista. En el diario Pueblo, su hijo, César de Navascués, escribió el comentario de la última jornada del moribundo: “Ayer se fue. No ha querido que lo vea nadie. Prohibió todo túmulo o capilla ardiente. Dijo que quería estar sobre el suelo, como los reyes. Nadie, ni sus familiares más queridos, le verán dentro de un ataúd. Así lo dispuso y rogó. Así se hizo”. Y sobre su última jornada: “Estaba dormido, sin sentirlo. Se fue debilitando lentamente, como una cerilla que se consume. Sin darse cuenta pasó del mundo que tanto amó y escribió, al de sus queridos fantasmas, de los que escribió y deseó siempre comprender”. Y sobre su firmeza y constancia en el escribir: “Fue -¡cuánto cuesta decir esto en tiempo pasado, Dios mío!- hombre de voluntad diaria y profesional. En sus momentos más bohemios no dejó una sola mañana de escribir su artículo”. Incluyendo, puedo añadir, el mismo día de su muerte, pues estaba ya agonizando en la clínica y el periódico aparecía en los quioscos con el que habría de ser su último artículo: “La costumbre” en el que, como una premonición, afirma que “morir no es sino perder la costumbre de seguir viviendo”.

González Ruano entró de manera tumultuosa en los ambientes literarios, gritando contra la figura de Don Quijote en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid cuando apenas tenía 20 años y a continuación no dudó en oponerse abiertamente a la antología de Gerardo Diego. Había empezado a escribir muy joven, pues a los 14 años ya publicó sus primeros versos en la revista La Defensa, de Sigüenza y pronto también publicó su primer libro de poesía. De ahí pasó a la novela, donde se inició en el terreno del costumbrismo social que le permitió reflejar aspectos y personajes de la burguesía clasista, gentes del espectáculo, la bohemia, sin desdeñar tampoco una tímida incursión en aspectos sexuales dentro de la contención impuesta por la época.

Pero fue en el terreno del periodismo donde González Ruano alcanzó un nivel preponderante. Perteneció al amplio grupo de escritores que hizo literatura a través de las páginas de los periódicos. En 1926 empezó a colaborar en La Esfera y de ahí pasó a ABC (del que fue corresponsal en Berlín y Roma, tras haber transmitido la forma en que Hitler llegó al poder y los inicios del nazismo),Blanco y Negro, Arriba y Pueblo. En 1932 ganó el premio “Mariano de Cavia” por el artículo “Señora, ¿se le ha perdido a usted un niño?”, que resulta muy expresivo acerca de su estilo y pasó, sin especiales problemas, de mostrar una abierta fe monárquica a similar devoción franquista al término de la guerra civil tras vivir la que para él fue amarga experiencia republicana, de la que no le gustó lo que en ella hubo de vulgaridad, mal gusto y violencia, actitudes que conturbaban su espíritu elegante y selecto.

Dotado de una profunda formación humanística, y en especial literaria, que tenía firmes raíces en el conocimiento de los clásicos, mostraba en todo momento un exhaustivo saber sobre los escritores contemporáneos, en especial franceses y alemanes, lo que situaba su percepción de las cosas en un nivel muy superior al que poseía la mayoría de los intelectuales españoles del momento. Esa mayor formación cultural y su peculiar forma de ser en la vida privada le situaron siempre en un mundo aparte, fuera de los círculos y las influencias: “Ninguneado por tirios y troyanos, aborrecido por la izquierda, incómodo, pese a todo, para la derecha, por su dandismo y la heterodoxia existencial que se adivinaba en él, que llegó a definirse a sí mismo como una mezcla del marqués de Sade y de don Esteban Bilbao, fue Ruano un gran estilista, uno de los grandes prosistas españoles del siglo XX”, ha escrito Miguel García-Posada en el seno de una conferencia pronunciada en enero de 2002 en el Círculo de Bellas Artes, dentro del ciclo “Heterodoxos e incómodos”.

En la vida y el acontecer, ciertamente agitado, de González Ruano, hay un capítulo esencial, el de su prolongada vinculación con Cuenca, que pudo haber vivido en plenitud hasta el final si un molesto incidente no hubiera turbado la estancia del escritor en la ciudad. Su casa, en lo más alto de la calle de San Pedro, fue durante más de diez años una especie de faro luminoso que ofrecía a la ciudad levítica y ensimismada, un punto de referencia que insinuaba la existencia de algo diferente más allá de la red montañosa que la protege.

El escritor tenía un recuerdo difuso de Cuenca, resultado de una fugaz visita que hizo en el año 1924 con el diplomático cubano Chacón y Calvo, pero tuvo ocasión de reforzar aquel primer contacto en la Semana Santa de 1949 cuando fue invitado con otros artistas y escritores (Camilo José Cela, Manuel Aristizábal) a pasar unos días en la ciudad, por iniciativa de Federico Muelas, que en aquellos tiempos se convirtió en un extraordinario muñidor de viajes hacia Cuenca de gentes del más variado soporte intelectual. Esa breve estancia consolidó en González Ruano una primera atracción que habría de convertirse no mucho más tarde en fascinación hacia el “ordenado delirio” de la ciudad.

A partir de entonces realizó esporádicos viajes que fueron abriendo el camino hacia una mayor presencia, primero como residente habitual en el Hotel Iberia, desde donde bajaba diariamente para leer la prensa de Madrid y

escribir, siempre a mano y pluma, su habitual artículo para el ABC y desde 1953 en la Posada de San José, ejemplar iniciativa hotelera de su amigo Fidel García Berlanga, y luego, desde agosto de 1955, con la compra de una casa en la calle de San Pedro, la que había sido de los condes de Toreno y de Mayorga, en la que durmió por primera vez el mismo día que cumplía 53 años. De esa manera, como él mismo escribió, Cuenca se convirtió en la “patria electiva de mi madurez”.

La presencia de González Ruano en Cuenca fue un revulsivo para la ciudad, porque acertó a trascender el carácter minoritario o selectivo del círculo de amigos (la intelectualidad del momento, podríamos decir) para hacer acto de presencia en el tejido urbano. La apariencia personal de César era llamativa, como ha sido descrita: trajes elegantes, siempre encorbatado, bigote recortado, perfectamente peinado, zapatos italianos, colonias francesas, dedos largos y finos, de uñas muy cuidadas, mirada profunda, gesto displicente y un tanto melancólico, una apariencia entre francesa e inglesa, un dandy en claro contraste con la tímida personalidad de una ciudad que aún vivía las tristezas de la posguerra. Y siempre un cigarrillo en la mano, como corresponde a un fumador impenitente.

A su alrededor organizó un círculo de amigos que, de paso, sirvieron para trasladar al resto de la ciudad las noticias de lo que sucedía y se vivía en aquella casa mágica encaramada al borde del viejo castillo. Pero, además, su presencia sirvió de imán atractivo para otros muchos escritores y artistas que de la mano diestra de Federico Muelas venían a la ciudad y se sentían encantados de compartir tertulia en aquella exótica vivienda de la calle de San Pedro, donde se rozaban los límites en la trasgresión de las costumbres, hasta donde era posible entonces. A la tertulia de su casa acudían gentes de postín, desde Gregorio Marañón a Antonio Saura o Lorenzo Goñi, estos dos últimos también vinculados ya a Cuenca. Mery su mujer, sus hijos César de Navascués y Marina González Ruano, formaban parte del círculo amistoso.

Como ha escrito Francisco Umbral, probablemente la ciudad nunca llegó a ser consciente de lo que sucedía ni de quien era realmente el dueño de aquel viejo caserón palaciego “chino e indescifrable”. Pero además, el escritor bajaba de su retiro al café Colón para escribir, siempre a mano, sus artículos diarios para la prensa madrileña. No bebía mucho, pero sí era un total adicto al café, del que tomaba tazas de manera continua. Manolo Alcántara hizo de él esta descripción: “Se sujetaba con la mano izquierda la muñeca de la otra, de la que trazaba letras aisladas y rápidas, la “o” muy destinada, insurgente, la “e” como una epsilon, firmes los puntos y generosos los espacios”.

César González Ruano, cuenta Florencio Cañas, soñó que Cuenca sería el lugar ideal para establecer un Teatro de Ensayo, que ayudaría a que la ciudad ganara en estructura cultural además de ser un foco de atracción. Pensaba en las iglesias de San Miguel o Santa Cruz, pero esta idea, como tantas otras que han surgido a lo largo de los años, no llegó a fraguar, ni siquiera a ser tomada en consideración.

Víctor Alperi le describe así: “El hombre de la terraza sobre el Júcar viste con elegancia; en su muñeca izquierda luce cadena de oro que tiembla y se estremece al compás del cansado corazón, y es el barómetro de su cielo y de su tierra. El reloj, de bolsillo, con gigantesco colgante, marca la hora en la casona: siempre es la misma hora, la hora de la Castilla eterna”. Otro escritor que también compartió con él tertulias en su casa de Cuenca, Mariano Tudela, anota: “Las campanadas del reloj de la torre de Mangana le causaban a César un efecto tonificante, como si su oído catastrófico para la música remontase cuestas empinadas y descubriese la suprema melodía en sus tañidos”.

Por su parte, Luis Calvo traza un lúcido análisis de la afición de Ruano por Cuenca, cuando interpreta que solo un individuo de sus características “podía darse baños de nostalgia ante un paisaje intemporal, con su geología enloquecida”. Dandy, bohemio, melancólico y nostálgico, de vuelta de muchas cosas y escéptico casi de todas, vino, dice el articulista, a encontrarlo todo “en esta ciudad abierta y roquera, barojiana, extrañamente perfecta y estéticamente acabada”.

La relación de González Ruano con Cuenca se cortó bruscamente en agosto de 1965. Al escritor no le gustaban algunas de las cosas que estaban empezando a ocurrir en una ciudad que pretendía salir del aislamiento entrando en la modernidad a cualquier precio. El pretexto fue, como suele ocurrir, un tema quizá baladí, o no esencial, pero que César hizo trascendente: el proyecto de repoblar con pinos las hasta ese momento desnudas rocas de las dos hoces, visibles desde su casa. Sostenía que esas rocas, para mantener su esencia, deberían permanecer así, desnudas, ofreciendo a la contemplación humana la rudeza de su morfología que no debería quedar oculta por la mariconada de una cubierta vegetal. Naturalmente, su teoría quedó derrotada ante el poder de los ingenieros forestales y la repoblación empezó. González Ruano dio un tremendo bufido, en forma de artículo en ABC. El 23 de agosto de 1965 vendió su casa a Antonio Saura y el 31 abandonó definitivamente Cuenca. Le quedaban tres meses de vida.

Vuelvo otra vez a la luminosa y eficaz descripción de García Posada, a quien se debe reconocer el más limpio intento de acercamiento hacia la figura de un escritor preterido y maltratado: “Vivió de su pluma, con la que trabajó a destajo: su último artículo lo compuso pocas horas antes de morir. Su diario ofrece la imagen de un hombre que escribe en gran medida para sobrevivir. La suya llegó a ser una supervivencia agónica, pese a que fue uno de los escritores mejor pagados de España, si no el mejor. Esa supervivencia no era fruto solo de sus manías, que las tenía, como las de comprarse un reloj de oro carísimo o una prenda lujosísima aunque su situación económica no se lo aconsejara; era esa supervivencia consecuencia también de su profesionalidad en un momento en que solo Cela había hecho suya plenamente la profesión de escribir”.

De la importancia de González Ruano da cuenta cabal el hecho de que, sesenta años después de morir, su obra continúa siendo reeditada (o buscada, en librerías de viejo, cuando son libros antiguos) o bien recopilada en antologías, como la muy excelente publicada en 2002 y 2003 sobre su obra periodística, en que se recogen docenas de trabajos publicados entre 1925 y 1936 en ABC, Informaciones, El Heraldo, La Época, Estampa, Blanco y Negro, Crónicas, Nuevo Mundo, etc., selección realizada por Miguel Pardeza y editada por Fundación Mapfre Vida, en lo que ha sido una importantísima aportación para extraer el nombre de González Ruano del ostracismo al que fue condenado tras su muerte por la crítica al uso que no le perdonó algunas actitudes personales (la complacencia con el franquismo, por ejemplo) ni su brillantez literaria. Estudiosos como los ya citados y otros autores jóvenes (Andrés Trapiello, Juan Manuel de Prada, José Luis García Martín) ayudan a una nueva lectura de quien fue el gran nombre del articulismo español de su época: más de veinte mil textos, escritos día a día, reflejan la infinita capacidad de observación, de comprensión, de análisis, de una pluma de excepcional agudeza, capaz de fijar su atención en los grandes problemas del momento como en el detalle más insignificante de la cotidianeidad. Como ha escrito José Antonio Silva “la verdadera importancia de César reside en que se aferró a la escritura con la obstinación del que no encuentra otro modo de salvación más que el de la afirmación perpetua del yo, y en realidad jamás hizo otra cosa más que encastillarse en su propia subjetividad para observar desde ella la vida y convertirla en texto, en arte, en literatura”.

En la variopinta, prolífica actividad literaria de González Ruano hay que abrir un hueco especial para comentar la Guía de Cuenca y principales itinerarios de su provincia, que escribió en la propia capital conquense, seguramente con la ayuda de algún amigo de los muchos que trató durante su estancia en la ciudad y que colaboraron en la aportación de noticias, datos y viajes. En ese sentido, parece que fue Mauricio Monsuárez, entonces colaborador de Ofensiva, quien hizo de amistoso “negro” para elaborar la urdimbre del libro sobre el que González Ruano desplegó su inconfundible capacidad narrativa.

No menos interesante es un libro delicioso, Pequeña ciudad, colección de crónicas sobre sus experiencias cotidianas en una ciudad sin nombre, pero que es siempre Cuenca. Es esclarecedor comprobar, a lo largo de esas páginas, cómo reacciona el escritor ante sus vivencias cotidianas, incluso cómo evoluciona su impresión inicial de una ciudad a la que califica de patética y telúrica, para ir descubriendo paulatinamente sus esencias hasta llegar a considerarla incluso alegre y por supuesto poética, en íntima vinculación con el sentido cósmico de una existencia desvinculada de las mortales preocupaciones.

En el otoño de 2006 vio la luz una antología póstuma de su obra poética: Ángel en llamas, en edición preparada por Juan Lamilla. Comentando este libro, Luis Antonio de Villena se declaraba ferviente partidario de Ruano, que “sigue teniendo fama de señorito sin dinero, manirroto, golfo y sinvergüenza”, recogiendo así también, en cierta medida, la opinión expresada por Guillén a Salinas: “sinvergüenza conocido y profesional”. Elegante, culto, atildado, viajero por Europa en tiempos de reclusión nacional dentro de las propias fronteras, Ruano fue un fracaso como poeta, su gran afición íntima y por eso él mismo dejó de escribir versos en los últimos años de su vida. Sin embargo, Villena intenta rescatarlo del olvido: “César es un buen poeta. Se maneja con indudable soltura y buen hacer en el verso, clásico o libre, pero a mi entender su carencia, su drama, es la falta de voz propia. Un hombre tan singular no tuvo singularidad poética”. Es decir, escribía bellos versos, pero sin voz auténtica que permitiera diferenciarlos y singularizarlos en el gran concierto de la poesía universal. En esa falta de definición hay que anotar sus constantes cambios de tendencia poética, a la que se incorporó desde una postrera versión del modernismo con implicaciones ultradadaístas para acercarse a las vanguardias en moda durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Habitante de Paris al término de la contienda española, allí publicó sin duda su mejor obra poética, Ángel en llamas, espléndida y emotiva colección de sonetos. A continuación y siguiendo la moda imperante en la España del primer franquismo, hizo sus pinitos con el garcilasismo contemporáneo y así llegó al año 1945 en que publicó sus últimos versos, en la revista madrileña Fantasía. Allí puso fin a este intento nunca satisfactorio y renunció en adelante a seguir por un camino tan poco satisfactorio, sobre todo en comparación con la singular fortuna que le acompañó en el terreno de la narrativa y el periodismo.

La obra de González Ruano es ingente tanto en la novela como en el ensayo, con libros de muy variado contenido, incluyendo el análisis histórico, las entrevistas, biografías y cualquier tema que se cruzara en su camino. Aquí conviene destacar solamente sus escritos sobre Cuenca o aquellos otros en que la ciudad tiene un protagonismo destacado:

Memorias. Mi medio siglo se confiesa a medias (Barcelona, 1951)

Diario íntimo 1951 (Barcelona, 1952)

Guía de Cuenca y principales itinerarios de su provincia (Barcelona, 1956)

Pequeña ciudad (Madrid, 1963)

Diario íntimo (1951-1965) (Madrid, 1970)

Artículos sobre Cuenca (Edición de Hilario Priego y José Antonio Silva; Carboneras de Guadazaón, 1984)

Referencias: Víctor Alperi, “En Cuenca de la mano de César”; La Tribuna, 16-07-2001, p. 7 / Carlos X. Ardavín, ed., Vida, pensamiento y aventura de César González-Ruano (Gijón, 2005) / Marino Gómez Santos, César González Ruano; Madrid, 1958 / Hilario Priego y José A. Silva, Introducción a Artículos sobre Cuenca; Carboneras de Guadazaón, 1984 / Rosa Sala Rose y Plàcid García-Planas, El marqués y la esvástica; Barcelona, 2014 / José Antonio Silva, “Ruano”; El Día de Cuenca, 14-11-2003