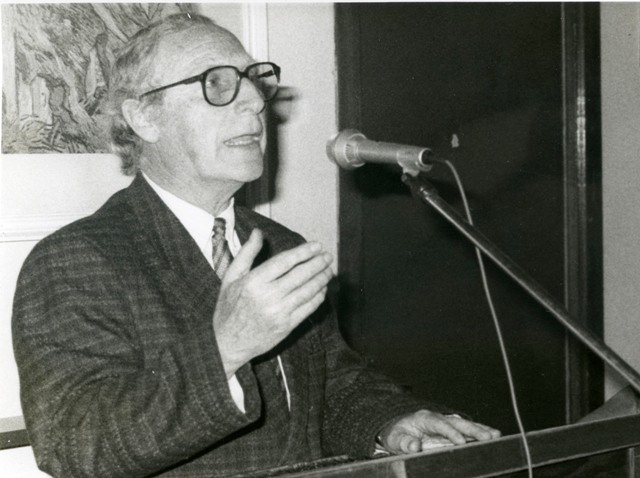

Animoso y creativo, Carlos de la Rica

Estamos tan ocupados y entretenidos con los sucesos de la actualidad cotidiana, con el sainete de Cataluña en primer plano (espectáculo merecedor en otros tiempos de la rechifla ingeniosa de los buenos humoristas que ha habido en este país, ahora ya sin gracia, porque todo lo amarga la obligación de ser políticamente correctos y no decir inconveniencias, que es ingrediente propio del humor inteligente), que van quedando al margen cuestiones sin duda menores, nada trascendentes, pero que deberían marcar con cierta definición el carácter de una ciudad o de un ambiente cultural. Viene a cuento este exordio introductorio al constatar la indiferencia con que ha pasado de largo el veinte aniversario de la muerte de Carlos de la Rica, actitud similar al medio siglo que había cubierto ya antes su empresa editorial, El Toro de Barro, que con todos los matices que se le quiera añadir, vino a ser una actividad ciertamente meritoria uno de cuyos más notables ingredientes fue el de mantenerla activa desde un pueblo pequeño, Carboneras de Guadazaón, contradiciendo así la tendencia casi natural en el mundo de los libros a buscar cobijo en las grandes ciudades, cuanto más grandes, mejor.

En todos los seres humanos hay luces y sombras, faltaría más y las dos cosas se pueden encontrar con profusión en la figura de Carlos de la Rica y no hay por qué enfatizar una cosa u otra, sin exagerar absurdamente los valores positivos ni cometer la felonía de incidir en los negativos. Lo que sí está claro, creo yo, es que fue una personalidad arrolladora, con un dinamismo apasionado y errático capaz de actuar sobre los más dispares escenarios que, en su caso, van desde el altar de una iglesia donde oficiaba misa diariamente hasta la plaza pública de un pueblo, a donde acudía con sus “Experimentales” a dinamizar las sosegadas conciencias de los lugareños, espantados de ver a un cura embutido en un escandaloso sweter rojo de cuello alto mientras declamaba versos incomprensibles. A una de esas aventuras escénicas me arrastró (y no me arrepiento en absoluto) para montar en la Plaza de la Merced un auto sacramental moderno (más que moderno: vanguardista) escrito por él y dirigido por mí, con bailes y música en directo, en lo que bien puede ser considerada, dicho al estilo cervantino, como una de las más grandes ocasiones que vieron los siglos en esta ciudad. Y que como no tuvo continuidad ni mucho menos repetición, es recordada por quienes vivieron aquella noche mágica del 29 de mayo de 1966 como si hubiera sido un sueño fantasmagórico, una alucinación onírica, de la que algunos incluso llegan a dudar de que realmente hubiera existido. Existió, sin duda alguna y fue algo realmente espectacular e inolvidable.

Aparentemente dispersas, la vida y la obra de Carlos de la Rica manifiestan una lúcida coherencia y un plan claramente concebido, que abarca como en un abanico, tantas varillas como se quiera contar pero unidas todas, firmemente, en el vértice donde una mano diestra las hace voltear a su gusto. Sacerdote (nunca renunció a serlo y ejercer), poeta, articulista, editor, conferenciante, pregonero, animador cultural, promotor de eventos, dibujante, académico y principal impulsor de la Academia conquense, que él llevó a recibir la distinción real y muñidor de iniciativas del más variado pelaje, su presencia constante en la vida conquense contrastaba con la internacionalidad viajera que le llevaba de manera periódica a cualquier lugar del mundo con especial dedicación a las tierras de Oriente Medio. Monárquico adicto a la figura de don Juan de Borbón, militante activo de todas las vanguardias habidas y por haber, imaginativo y divertido, supo navegar hábilmente entre los unos y los otros en la naciente democracia española, recibiendo simpatías y apoyos desde la izquierda y la derecha. Como el mundo de los poetas es ciertamente enrevesado y algo maniqueo, concitó a su alrededor un nutrido grupo de jóvenes escritores para quienes era faro y guía, a la vez que concitó el desdén de quienes estaban en otra onda. Nada nuevo. Así ha sido siempre y sigue siendo. Como corolario de todo ello (y de muchas más cosas que pueden decirse), la editorial El Toro de Barro fue bajo su dirección una empresa ciertamente singular, en la que acertó a implicar a nombres ya consagrados con otros primerizos, formando así un repertorio tan numeroso como variopinto, fiel reflejo, creo yo, de la personalidad de quien la inventó y mantuvo, el ánimo singular de Carlos de la Rica.